こんにちは、ママの皆さん!

さえママ

さえママ「病児保育って気になるけど、どうやって使うの?」

「準備が大変そうで不安…」

そんな気持ちでそんなふうに感じているママも多いのではないでしょうか。

私も初めて利用する前は、手続きの流れや持ち物、子どもがどんな様子で過ごすのかなど、不安だらけでした。

この記事では、私が実際に病児保育を利用したときの流れを、発症からお迎えまで時系列でご紹介します。

不安を少しでも減らせるように、詳しくご紹介していきます!

- 子どもが病気の時に仕事を休まずに済む方法を探しているワーママ

- 病児保育サービスについて知りたいと考えている共働きのワーママ

- 子どもの急な体調不良に備えて、事前に対策を知りたいワーママ

Step1|子どもの体調不良に気づいた朝

子どもが1歳の9月頃、朝からぐったりして食欲がなく、下痢も続いていました。

熱は下がっていたものの、保育園からは「登園は控えてください」と言われ、急きょ仕事を休むことになりました。

登園の可否は保育園によって判断が異なるため、私は毎回、子どもの症状を電話で伝えて確認しています。

Step2|まずは病院へ!診察と診断書の取得

まずはかかりつけの小児科に電話をして、午前中に受診。 結果は「胃腸炎」でした。

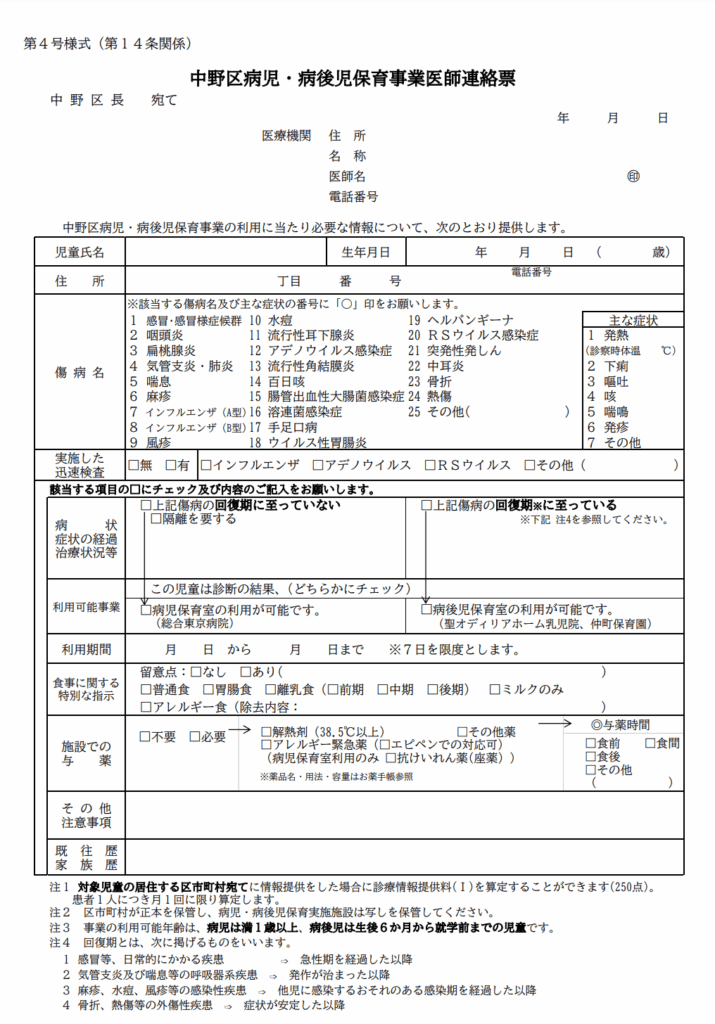

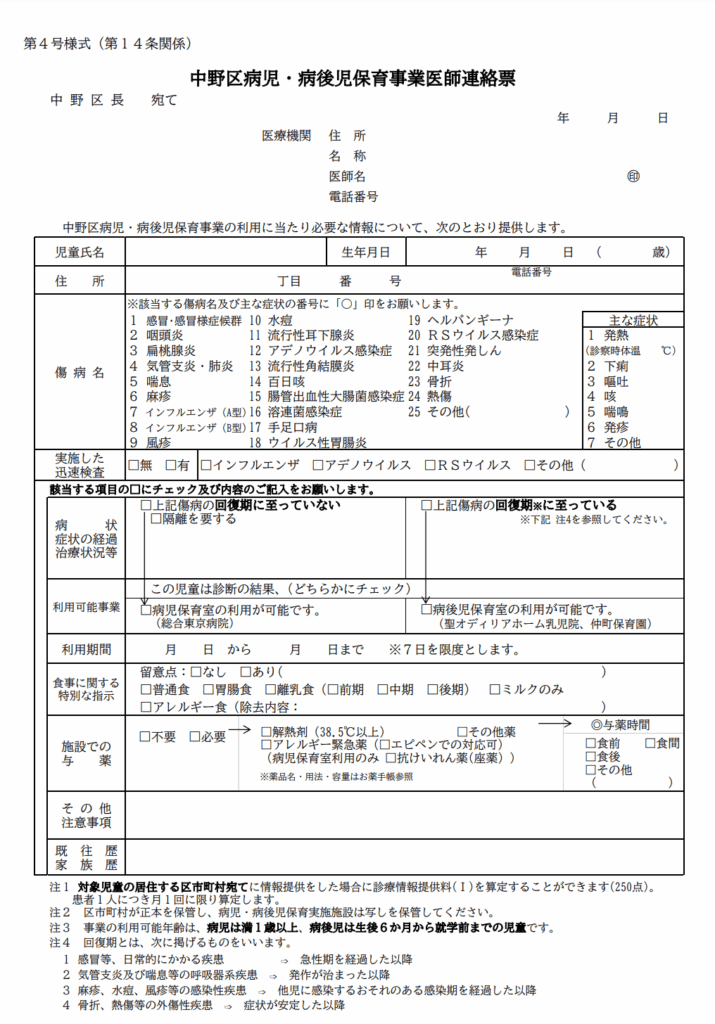

病児保育を利用するには診断書が必要なため、その場で発行を依頼しました。

自治体の指定様式が必要だったので、事前にネットでダウンロードし、コンビニで印刷して持参していました。

あらかじめ印刷して家に置いておけば、もっとスムーズだったと思います。

書類代は無料で、診断名と病児保育の利用日数期間などが記載されていました。

自治体によって名称や書式が異なりますので事前にご確認ください!

- 自治体の指定様式を持参する(病院にない場合も多い)

- 受付時に診断書を必ず依頼する(医師から確認されないことも)

Step3|病児保育の予約は“朝イチ電話勝負”!

診断書をもらった後、すぐに病児保育の予約の電話をしました。

私の自治体では当日朝の予約のみ受け付けており、当日利用分しか予約できません。

この日は11時ごろに電話したところ、すでに満室。

「明日の朝7時30分以降に再度お電話ください。空きがあればご案内できます」と言われ、その日は利用できませんでした。

翌日の利用に備え、施設一覧を印刷して順番に電話できるよう準備しておきました。

「もし明日も予約が取れなかったら…」と、とても不安でした。

仕事は休めない状況だったため、病児保育対応のベビーシッターを手配するべきか、本気で迷っていました。

パパと役割分担をして病児保育に電話をかけた結果、無事に予約を取ることができました。

※自治体によっては、当日から連続して最大5日分までの予約が可能なところもあります。必ずお住まいの自治体のルールをご確認ください。

- 事前に施設一覧をリスト化しておくと、空き確認がスムーズ

- 最大5日分まで予約可能な自治体もある

Step4|前日のうちに持ち物を準備

病児保育に預けるために必要な持ち物を準備しました。

私が持って行ったものはこちら:

- 診断書・利用申込書・同意書などの書類

- 保険証と医療証のコピー

- 薬と薬の説明書(処方された分と当日分)

- 着替え2〜3組

- ハンドタオル3枚、バスタオル2枚

- おむつ・おしりふき(多めに)

- 食事用エプロン2枚

- ミルク(必要な場合)

- 汚れ物用レジ袋(2枚)

- 昼食(※離乳食チェック表を提出していない場合)

病児保育の登録時には、事前に離乳食チェック表の提出が必要です!

提出がないと昼食の提供が受けられないため、注意が必要です

事前登録のタイミングで提出しておくのが本当に大事だと実感しました!

また、荷物にはすべて名前の表記が必要です。

- いつでも預けられるように持ち物は事前に準備

- 名前の記載を忘れずに

- 離乳食チェック表は登録時に出しておくこと

Step5|病児保育へ登園

予約できた病児保育は少し離れた場所にあり、バスと徒歩で向かうことにしました。

息子はバスに乗れることをとても喜んでいて、その様子に少しホッとしました。

ただ、バスの本数が少なく、移動はなかなか大変でした。

ベビーカーでの乗り降りが難しいため、抱っこ紐で向かいましたが、息子の体重が肩と腰にきて、かなりしんどかったです…。

事前に見学していた施設だったので、スムーズに登園できたのは本当に助かりました。

最初は不安そうだったわが子も、「ここで過ごすんだよ」と伝えると少しずつ落ち着きました。

ただ、「病気の子どもを預けてまで働いていいのかな…」という罪悪感は正直ありました。

でも、医師の診察があり、保育士さんも親身に対応してくれたおかげで、安心して仕事に向かうことができました。

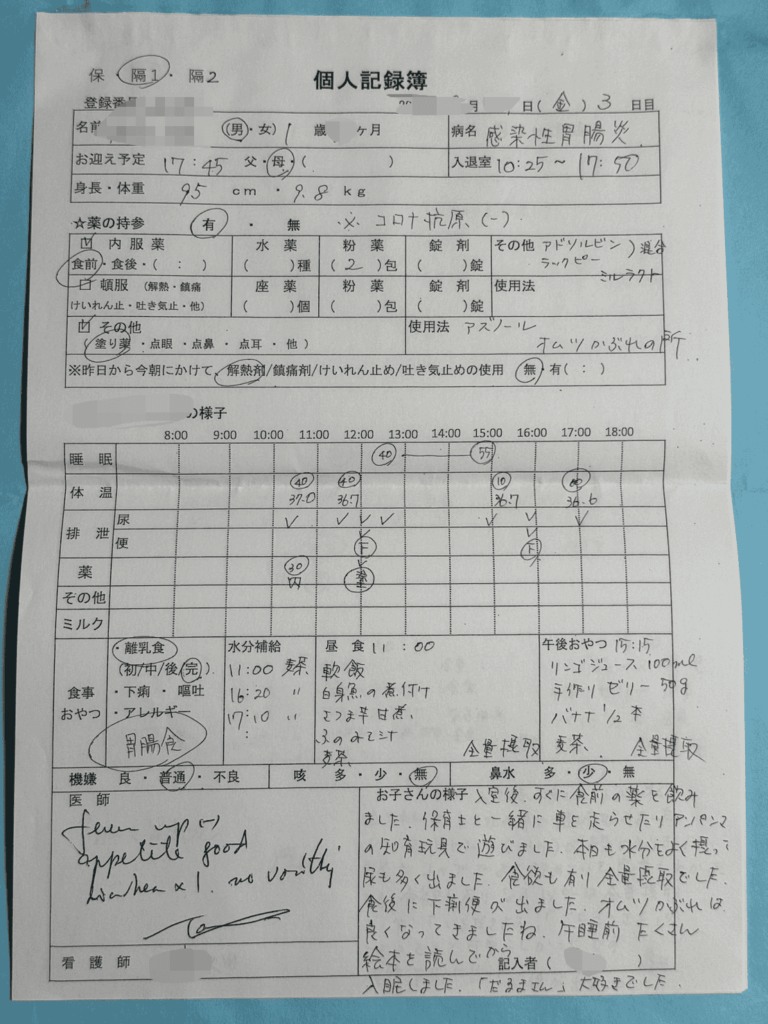

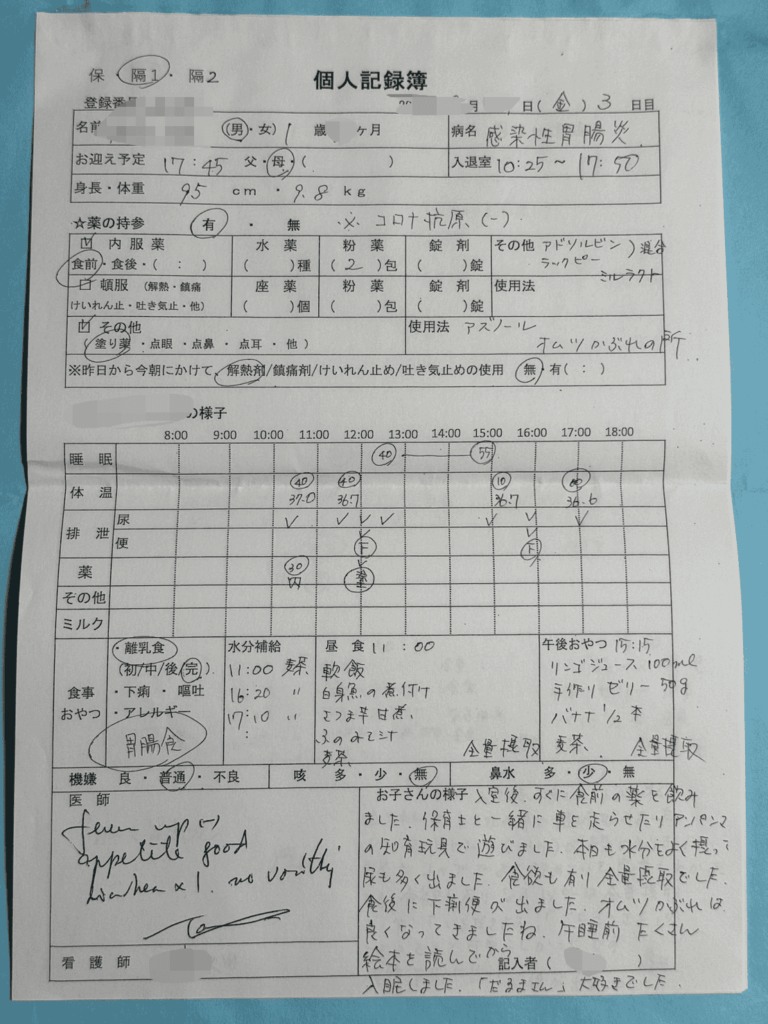

Step6|迎え時の子どもの様子と報告書

病児保育室では、医師が1日1回診察に訪れ、看護師さん・保育士さんも常駐してくれていました。

お迎えの際に、病児保育の記録をいただきました。

細かく記載していただけたので、預けている間の様子がわかり、とても安心できました。

医師からのコメントで

発熱あり(熱が上がっている)

食欲は良好

軟便1回、嘔吐なし

と書かれていました。

子どもはすっかり落ち着いた表情で、おもちゃで遊んでいて、ホッと安心したのを覚えています。

ママに伝えたい!病児保育を使う前にやっておきたい準備&注意点

初めて病児保育を使ってみて、「これは事前にやっておいて正解だった!」と感じたことや、「次は気をつけたい…」と反省したポイントをまとめました。

忙しい朝でも慌てないよう、ぜひチェックしてみてください。

利用前にやっておくべき準備

- 病児保育の事前登録(書類・面談・施設見学など)を済ませておく

- 自治体指定の診断書様式をあらかじめダウンロード&印刷しておく

- 離乳食チェック表は登録時に提出しておく(昼食持参の回避)

- 施設の一覧を紙やスマホで管理しておき、電話予約に備える

- 職場やパパと、急な呼び出しや送迎の役割分担を話し合っておく

- 子どものかかりつけ医の連絡先・診察時間を控えておく

利用当日に気をつけたいこと

- 昼食が必要な場合は、朝から準備できるようにストックや段取りを考えておく

- 登園可否は保育園ごとに違うので、毎回必ず電話で確認する

- 予約は当日朝7:30など、早朝からの電話勝負になることが多い

- 荷物は前日のうちに準備し、名前の記載をすべて忘れずに

- 薬や薬の説明書(明細)を忘れず持参

別日の病児体験記は下記をご覧ください。

まとめ|病児保育は、ママの味方!

初めての利用は緊張もありましたが、終わってみると「頼ってよかった」と心から思える経験でした。

しっかり準備しておけば、病児保育はママにも子どもにも心強い存在になります。

焦る日こそ、味方になってくれる病児保育。 ぜひこの記事を参考に、活用の一歩を踏み出してもらえたら嬉しいです。

頑張る皆さんを応援しています!