こんにちは、ワーママの皆さん!

産休や育休に入ると決まった瞬間から、こんな不安を感じていませんか?

さえママ

さえママ・引継ぎって、何から始めればいいの?

・ギリギリでバタバタしたくない…

・復帰後に「聞いてない」と言われたらどうしよう

・正直、体調がしんどい中で全部こなせるか不安

私自身もまさに同じことで悩み、何度も「もっと早く準備しておけばよかった…」と感じました。

だからこそこの記事では、産休に入る2か月前から実際にやってよかった引継ぎの進め方を、すべてリアルにまとめています。

私も産休前の準備にドタバタした経験がありますが、早めの計画と工夫でスムーズに引継ぎを終えることができました。

この記事では、実際に私が行った引継ぎの方法とポイントをお伝えします!

- 初めての産休準備に不安を感じている職場で働くワーママ

- 引継ぎのやり方がわからず、具体的な進め方を知りたいワーママ

- スムーズに職場を離れるために引継ぎのコツを探しているワーママ

産休2か月前からのリアルな引継ぎスケジュール

私が実際に行った引継ぎスケジュールを、時系列でまとめました。

- 産休2か月前:引継ぎ対象の業務をすべて洗い出し、スプレッドシート作成開始

- 産休1か月半前:引継ぎ相手と初回ミーティング、全体像を共有

- 産休1か月前:実務ベースで一緒に作業しながら引継ぎ

- 産休2週間前:ほぼ引継ぎ完了、質問対応のみ

- 産休直前:最終確認とお礼の挨拶

この流れで進めたことで、「時間が足りない…」と焦ることはほぼありませんでした。

2児ワーママのリアルな産休引継ぎ体験談

私はこれまでに、春に1人目、冬に2人目の出産を経験しました。

1人目の産休は初めてで不安だらけでしたが、上司に言われる前に自分から引継ぎをスタートしました。口頭だけでは不安だったため、記録として引継ぎ書を作成したのが大きな転機でした。

2人目のときはつわりもあり、「この部署に戻らない可能性もあるかも」と思い、最初から“戻らない前提”でしっかり引継ぎ。1人目で作った引継ぎ書があったおかげで、作業はかなりスムーズでした。

特に大変だったのは顧客対応です。誰に、いつ、どう伝えるかを整理するのに一番神経を使いました。引継ぎ相手の後輩とは、GoogleスプレッドシートとオンラインMTGを使って進めました。

すべて終わったときはホッとしつつ、「トラブルにならなければいいな」と少し不安も。そんな中、取引先から「また担当してくださいね」と言われたときは本当に救われました。

これから産休に入るママには、「準備しておけば大丈夫。ちゃんと戻る場所はありますよ」と伝えたいです。

引継ぎ書を作成する

まず、引継ぎの基本となるのが「引継ぎ書」。

最初はパワーポイントで引継ぎ書を作成していましたが、作業に時間がかかりすぎて…

このままでは引継ぎミーティングが十分にできないと思いました。

そこで途中からGoogleスプレッドシートに切り替えたところ、スピーディーに進められ、引継ぎミーティングにしっかり時間を割けるようになりました。

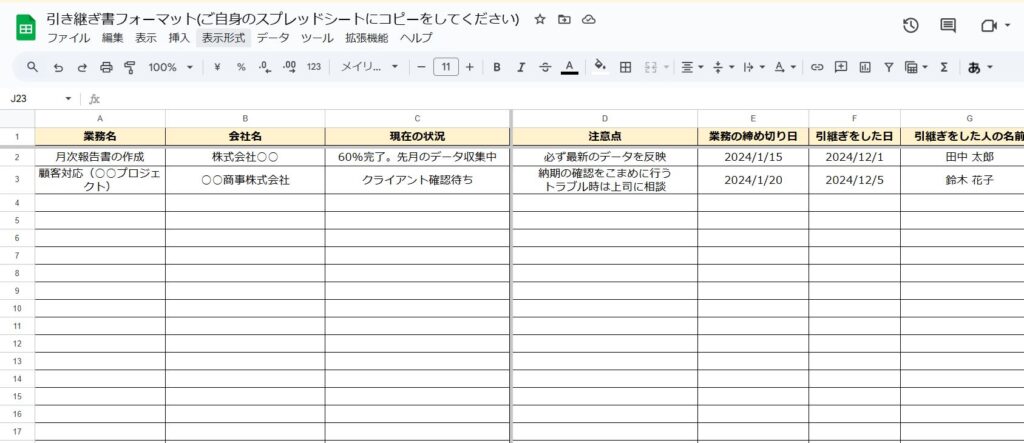

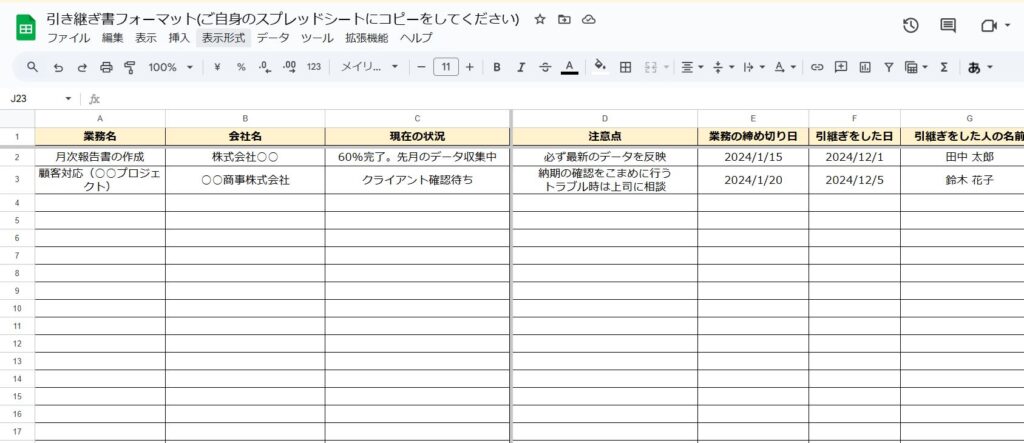

- 業務名:引継ぎが必要な業務を具体的に記載

- 会社名:お客様や取引会社名などを記載

- 現在の状況:業務の進捗や課題を簡潔にまとめる

- 注意点:特に気をつけるべきポイントを箇条書きで記載

- 業務の締め切り日:重要な納期を明記

- 引継ぎをした日:進捗管理のために記録

- 引継ぎをした人の名前:後で確認できるように記録

スプレッドシートを使うことでリアルタイムで更新・共有ができ、誰が見てもすぐに理解できるよう箇条書きで記載しました。

Googleスプレッドシートのテンプレート

Googleスプレッドシートは下記からダウンロードが可能です。

テンプレートのコピーの仕方や使い方は下記をご覧ください。

引継ぎミーティングの進め方

引継ぎミーティングは必要に応じて週に2~3回、1回1時間程度で行いました。

特に妊娠中で通勤が大変だったため、オンライン会議を活用しました。

1か月前だとぎりぎりになるため、余裕を持って2か月前から準備を開始しました。

最初の1か月で私が引継ぎ内容を説明し、最後の1か月は引継ぎ者に実際の業務を任せ、必要に応じて質問に対応する形を取りました。

- 業務説明:スプレッドシートを共有し、業務内容を1つずつ確認

- 実践形式:必要に応じて一緒に業務を行い、理解度を深めてもらう

- スケジュール調整:職場に行く必要がある場合は、1日にまとめて対応

また、トラブル時の相談先や、過去のトラブル事例を重点的に説明することで、引継ぎを受ける側も安心できるよう配慮しました。

【体験談】顧客への引継ぎメール文の実例

パターン① 基本・一番よく使える丁寧文

いつも大変お世話になっております。

〇〇株式会社の〇〇です。

私事で大変恐縮ですが、〇月〇日より産休に入らせていただくこととなりました。

それに伴い、今後のご担当につきましては、後任の〇〇が引き継がせていただきます。

後任にはこれまでの経緯や対応状況をしっかりと共有しておりますので、

これまでと変わらぬ対応ができる体制となっております。

これまで温かくご対応いただき、本当にありがとうございました。

復帰の際には、改めてご挨拶させていただければ幸いです。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

パターン② 少し柔らかめ・関係性ができている方向け

いつもお世話になっております。〇〇です。

私事で恐縮ですが、〇月より産休に入ることになりました。

これまで担当させていただいた業務につきましては、

〇〇が後任として引き継がせていただきます。

これまで本当にたくさんのご理解とご協力をいただき、心から感謝しております。

復帰の際には、また改めてご挨拶できましたら嬉しいです。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

パターン③ 「また戻ります」をしっかり伝える安心型

いつも大変お世話になっております。〇〇です。

このたび、〇月より産休に入らせていただくこととなりました。

担当業務につきましては、後任の〇〇へ引き継ぎを完了しております。

復帰後は、また改めてご挨拶をさせていただく予定です。

その際には、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

これまでのご厚情に心より感謝申し上げます。

正直に言うと…やらなくて後悔したこと

スムーズに引継ぎできた一方で、「これは最初からやっておけばよかった」と後悔した点もあります。

- マニュアルをもっと細かく残しておけばよかった

- トラブル時の連絡先一覧を別シートにまとめておけばよかった

- 引継ぎ相手の理解度を確認する時間をもっと取ればよかった

これから引継ぎをする方には、ぜひこの失敗も参考にしてもらいたいです。

産休前の引継ぎでよくある質問

- 引継ぎはいつから始めるのが理想ですか?

-

体調の変化も考えると、最低でも2か月前からが安心です。

- 引継ぎ相手がまだ決まっていません。

-

業務の棚卸しだけでも先に進めておくと、決まった瞬間にすぐ引継ぎできます。

- つわりや体調不良で思うように進みません。

-

無理せず、オンライン・チャット・スプレッドシートを最大限活用しましょう。

スムーズな引継ぎのコツ

最後に、引継ぎを円滑に進めるためのポイントをお伝えします。

- タスクを見える化する

引継ぎ書をシンプルかつ分かりやすくまとめ、誰でもすぐに理解できる状態にする。 - 余裕を持ったスケジュールを組む

最低でも2か月前から準備を始め、引継ぎ者が業務に慣れる期間を設ける。 - 感謝の気持ちを伝える

最後にお菓子やちょっとしたプレゼントを用意し、協力してくれた同僚に感謝の気持ちを伝えることで、気持ちよく産休に入れます。

この記事では、私の実体験ベースで“2か月前からの具体的な動き方”をご紹介しました。

もっと基本から整理したい方は、引き継ぎのポイントを7つにまとめたこちらもチェックしてみてください。

後輩への引継ぎトークの実例

パターン① 丁寧・安心させる王道トーク

私が産休に入る間、この業務を〇〇さんにお願いしたいと思っています。

最初は不安もあると思うので、最初の1か月は一緒に確認しながら進めましょう。

わからないことは、いつでも遠慮なく聞いてくださいね。

パターン② 負担をかけすぎない配慮型

急な引継ぎで本当に申し訳ないんですが、

できるところから少しずつで大丈夫です。

スプレッドシートに全部まとめてあるので、

まずは全体を見てもらえたらと思います。

パターン③ 信頼を伝える前向きトーク

〇〇さんなら安心してお願いできると思ってお願いしました。

私も最初は不安でしたが、

一緒にやりながら慣れてもらえたらと思っています。

本当に頼りにしています。

まとめ

この記事では、産休2か月前からのスケジュール、引継ぎ書テンプレ、顧客へのメール文例、後輩への声かけまで、明日からそのまま使える形でまとめました。

産休・育休前の引継ぎは、職場だけでなく自分自身の安心感にもつながります。

今回紹介した方法が、同じように頑張るママたちの参考になれば嬉しいです。計画的に進めて、ストレスの少ない産休準備を目指しましょう!

頑張る皆さんを応援しています!